奋勇争先,逐梦蓝海。今年以来,福州市持续深化拓展“三争”行动,开展“奋勇争先”行动,上半年渔业产值达336.4亿元,同比增长5.1%,持续领跑全省。福州渔业产值已实现连续30年稳居全国首位,写就海洋经济领域的“福州奇迹”。

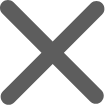

连江黄岐半岛国家级鲍鱼健康养殖标准化示范区。包华 摄

2024年10月,习近平总书记在福建考察时指出,“推动福州、厦门加快建设全国海洋经济发展示范区,做大做强海洋经济”,为福建、福州发展海洋经济把脉定向、指路引航。

数据显示,2024年福州市海洋生产总值约3400亿元,居全国前列。海洋渔业增加值占海洋经济15个核心产业的24%,成为核心支柱。

渔业产值30年领跑全国

福州的“密码”是……

窥一“渔”而知全貌。去年,福州水产品产量位列全国第二,渔业产值却是第一。这样的反差蕴含着以新质生产力打造海洋经济发展示范区的方法论,通过产品升级、技术创新、对外开放实现从“规模优势”,向“效益优势”的跨越式转变。

连江以工业化思维打造“蓝色粮仓”。包华 摄

种业创新是战略核心。福州实施水产种业“5个10”工程,建成国家级水产良种场1家,育繁推一体化优势企业1家,海带、菲律宾蛤仔育苗量分别占全国60%、80%以上。

在福州,全国首批“无边海带”试养成功,刚上市就被抢购一空;全球三大顶级海胆之一的中间球海胆实现4000万粒量产;沙蚕新品系打破季节限制实现全年繁育……福州水产优势特色品种良种覆盖面已达86%,种苗产业年产值突破35亿元,在筑牢“种源根基”的同时,也为全国水产种业创新提供“福州方案”。

从“芯”开始,一场全产业链的创新革命在福州全域展开。长乐海域,“航宁一号”养殖平台如海上城堡。“再也不怕风吹浪打,沉箱下潜20米躲台风。”平台运营者王开木感慨道。

“耕海重器”助力海洋渔业挺进深蓝。目前福州已下水12台(套)深远海养殖平台,占全省投产数的100%。从连江“振鲍1号”到“振渔1号”,全国领先的装备技术迭代,拓展了养殖空间边界,建起可持续发展的“蓝色粮仓”。

年初,福州联合宁德成功申报大黄鱼国家级优势特色产业集群项目。为何大黄鱼产量仅占全省10%的福州能成为核心参与方?靠的还是守正创新。

位于连江县定海湾的“百台万吨”生态养殖平台。林双伟 摄

“岱衢族”大黄鱼是福州自主培育品种,从出生到面市需要搬三次家,市场售价远高于普通养殖大黄鱼。福州研发的“深远海重力式+桁架类网箱接力养殖技术”被农业农村部认定为农业重大引领性技术在全国示范推广。福州深远海养殖水体规模约占全国总量的10%,成为全国深远海养殖集中连片示范区,为沿海地区破解“近海资源约束”提供可复制经验。

福渔闯四海。当“航宁二号”在长乐海域动工建设时,福州远洋渔场已拓展至南极海域。今年3月,全国最大的专业南极磷虾捕捞加工船从福州(连江)国家远洋渔业基地启航赴南极作业。该基地也是我国第三个、福建唯一的国家级远洋渔业基地。福州远洋渔业综合实力长期保持全省首位、全国前列。

创新为帆,品质为核,支撑福州持续打响“有福之州·福渔世界”品牌。连续17年举办海峡(福州)渔业周,推动中国(福州)国际渔业博览会2025年规模跃居全球第二。同时,推动两岸渔业融合发展,持续推进福马产业合作园建设提速,举办海峡两岸青年增殖放流活动,共护一片海。

产业持续迸发的活力,多维赋能,创新制度是源头活水。创新“五三联动”金融服务模式,打通产业融资“最后一公里”;创新“三权”分置“两证联动”养殖海权改革,推动海洋资源要素市场化配置;成立全国首个数智海渔执法大队……系列政策增量为福州海洋渔业发展扩展了空间。

“福鲍1号”深远海养殖平台。图源:连江县委宣传部

从一粒种苗的基因优化到一片深海的智能养殖,从近海渔场的精耕细作到全球海域的扬帆远航,用新质生产力破解“量与值”的辩证法,福州将坚持优近海、拓深海、稳远洋、强链条、树品牌,奋勇争先,做优做强海洋渔业产业,为全国海洋经济发展提供可复制的“福州示范”,持续迸发蓝色经济新动能。

向海图强

福州答好渔业资源保护“生态卷”

福州渔业写就奇迹的背后,是在市委、市政府坚强领导下,福州市海洋与渔业系统立足得天独厚的生态资源,正统筹推进渔业资源保护与开发。

连江海带养殖基地。林双伟 摄

镜头定格罗源鉴江湾海域,只见黄蓝交织的塑胶渔排,经纬交错,绵延向前,组成了壮阔的养殖牧场。

罗源鉴江湾海域。林双伟 摄

养殖户唐洪记得,早些年大家都用木头和泡沫浮球制成的传统渔排,不仅容易产生海漂垃圾,也潜藏着不少危险。前前后后5个多月,花了10多万元,唐洪把160多口老旧渔排全部换成了塑胶渔排。改变显而易见,“现在的渔排更结实,海水也更清澈了,环境更好了”。

升级改造后的井水渔排。陈世强 摄

沿着绵长的海岸,福州全面实施海上养殖转型升级行动,将一片片养殖牧场化为绿色的“海上田园”。

截至目前,全市累计改造传统养殖渔排34.37万口,筏式养殖泡沫浮球9.3万亩。与此同时,大力推进滨海湿地、长乐海蚌资源增殖保护区(含漳港西施舌国家级水产种质资源保护区)等海洋资源保护,重现一道道生态屏障。

在连江黄岐半岛海域,投放的人工鱼礁已经褪去生硬的轮廓,附上柔软的藻类,鱼群游荡其中,一派生机盎然的景象。连江黄岐半岛海域和福清东瀚海域两个国家级海洋牧场的建设方兴未艾。海洋牧场是一种新的海洋资源开发模式,通过投放人工鱼礁,为鱼类等海洋生物提供繁殖、生长、索饵和避敌的场所,搭好“海底公寓”,让更多鱼类愿意“住”下来。这对进一步恢复生态资源,优化渔业资源结构,具有重要作用。

东瀚镇海岸线。池远 摄

这样的新探索,正织就一幅与海共生、渔旅融合的生态画卷。目前,连江黄岐半岛国家级海洋牧场已经完成全部1026个、合计2.89万空立方米礁体投放,圆满完成投礁任务。福清东瀚国家级海洋牧场与第三方共同创建海洋创新实验室福清分院,开工建设码头等相关配套设施。

黄岐半岛最美海岸线。杨柳州 摄

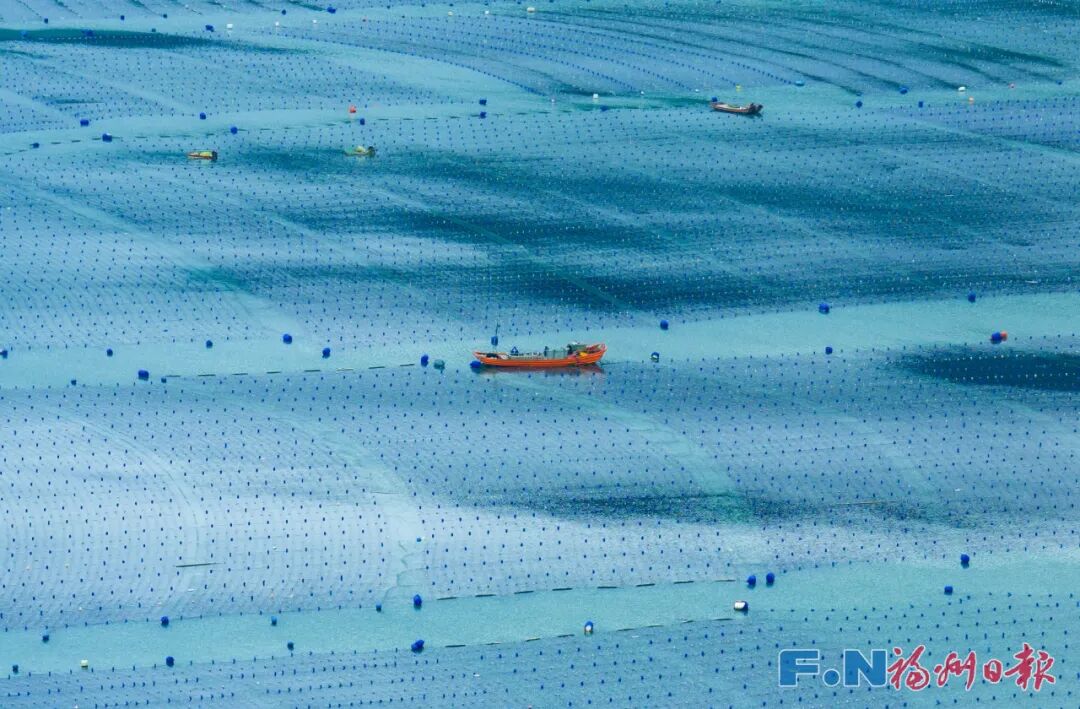

“放鱼了!”今年6月,全国水生生物同步增殖放流主场活动在福州举办。镜头定格下中华鲟、日本鳗鲡、花鲈、鲢、鳙等285万尾水生生物,欢快跃入闽江口水域的画面。

全国水生生物同步增殖放流活动现场。原浩 摄

中华鲟虽然是长江水生生物的旗舰物种,但过去也曾分布于闽江水域。此次活动,200尾带有锚标的中华鲟加入“放流天团”,让技术人员能够有效掌握中华鲟放流后的活动轨迹及生存状况,为下一步制定保护措施提供科学依据。此次增殖放流主场活动还获得农业农村部渔业渔政管理局高度肯定。

增殖放流活动是推进水生生物资源养护的有效途径。2022年在全省首创“万人亿鱼”以鱼护水生态品牌,目前累计投放各类海、淡水苗种超40亿尾(粒),对近岸海域和闽江水域生态环境持续改善发挥了重要作用,助力渔业资源可持续发展。

中华鲟被放流。郑帅 摄

无人机升空巡航,让江面非法踪迹无所遁形。无人船破浪前行,精准排查水下违规网具……从伴海而生到与海共生,福州还能如何守护这一片蔚蓝?一场场剑指要害的专项执法行动正以实干给出答案。

无人机执法。池远 摄

为打响闽江守卫战,福州率先亮出“安澜闽江”执法品牌,对非法捕捞行为“零容忍”。在更广阔的海域,福州市海洋与渔业执法支队筑牢渔业资源保护防线,深入开展海洋蓝剑专项行动,严厉打击各类海洋与渔业违法违规行为。

保护、开发是一枚硬币的两面,福州如何在保护海洋资源的基础上开发海洋资源?以海洋碳汇为切入点,福州开启“碳”索海洋生态之路。

下沙滨海度假村。陈捷阳 摄

在创新蓝色生态产品价值实现机制上,福州一直是个先行者,从开发、核算、交易到执法,贡献了多个“首个”:落地全国首宗海洋渔业碳汇交易、印发全国首张海洋渔业蓝色碳票、建成全国首个县级海洋碳汇交易服务平台,实施全国首例渔业生态环境损害蓝碳赔偿案……截至目前,全市累计海洋碳汇开发量27.7万吨、交易量6.4万吨。

当一个又一个蓝碳实践在福州破冰,蓝色海洋也能带来“绿色收入”成为越来越多渔业从业者的共识。正如全国首张海洋渔业蓝色碳票持有者、福建亿达食品有限公司董事长邱碧香所言,“从事海带养殖生产30多年,没想到有朝一日空气也能卖钱,这更加坚定了我们继续做大做强海带产业、保护海域资源的信心”。

林双伟 摄

执笔绘就人海和谐的新画卷,奋力谱写现代渔业发展的新篇章。面向未来,福州将以保护与开发并重的生动实践,继续探索渔业资源可持续利用的“福州模式”,为海洋强国建设贡献更多的“福州方案”。